W

enn es imWinter kalt und ungemütlich ist, schmecken

uns gebackene Leckereien besonders gut. Der Duft nach

Anis, Zimt undNelken erfüllt beimBacken das ganzeHaus

und verströmt Behaglichkeit. ImSüdwesten gibt es in der Vorweih-

nachtszeit einige besondere Spezialitäten, die auf keinemBackblech

fehlen dürfen.

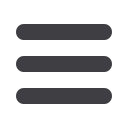

Hutzelbrot verdankt seinen Na-

men den verarbeiteten Früch-

ten, die neben Mehl, Nüssen

und Mandeln den Teig ergeben:

„Hutzelig“ ist schwäbisch und

bedeutet so viel wie „runzelig“.

Ursprünglich war Hutzelbrot

ein bäuerliches Festtagsgebäck.

Ein kleines Stück bekamen so-

gar die Nutztiere zu fressen, um

Unheil abzuwenden. Verfeinert

wird der Teig je nach Familien-

tradition und Geschmack mit

weihnachtlichen Gewürzen,

Rübensirup, Kirschwasser oder

Zitronat und Orangeat. Hutzel-

brot schmeckt lecker klassisch

mit Butter bestrichen oder, wer

es süßer mag, auch mit Honig

oder Marmelade.

FRÜCHTE IN

HÜLLE UND FÜLLE

Er ist in vielen Regionen zu

Hause und stellt sich stets

unter anderem Namen vor: der

Dambedei. Der aus Hefe-

teig geformte Zeitgenosse

kommt mit Rosinenaugen

und Knopfleiste aus Nüssen

daher und heißt mal Weck-,

mal Klausen-, Grätti- oder

Baselmann. Dass er häufig am

Nikolaustag gereicht wird, liegt

in der kirchlichen Tradition be-

gründet: Damals erhielten vom

Gottesdienst Ausgeschlossene

gesegnetes Brot. Am Gedenk-

tag des Bischofs Nikolaus von

Myra hatte es die Form eines

Mannes.

EIN MANN MIT

VIELEN NAMEN

Ist die Weihnachtszeit vorüber,

erfreut man sich im Süden

einer ganz besonderen Brezel:

Die Neujahrsbrezel ist meist

aus Hefeteig gefertigt und wird

mal süß, mal salzig traditio-

nell beim Neujahrsfrühstück

genossen. Dekor und Größe

unterscheiden sich stark – ein

besonders großes Exemplar

kann bis zu einem Meter mes-

sen und mehrere Kilo wiegen.

Die Form ist aus einem Neu-

jahrsring entstanden und steht

bis heute für Unendlichkeit

sowie Glück im neuen Jahr.

TRADITION ZUM

JAHRESWECHSEL

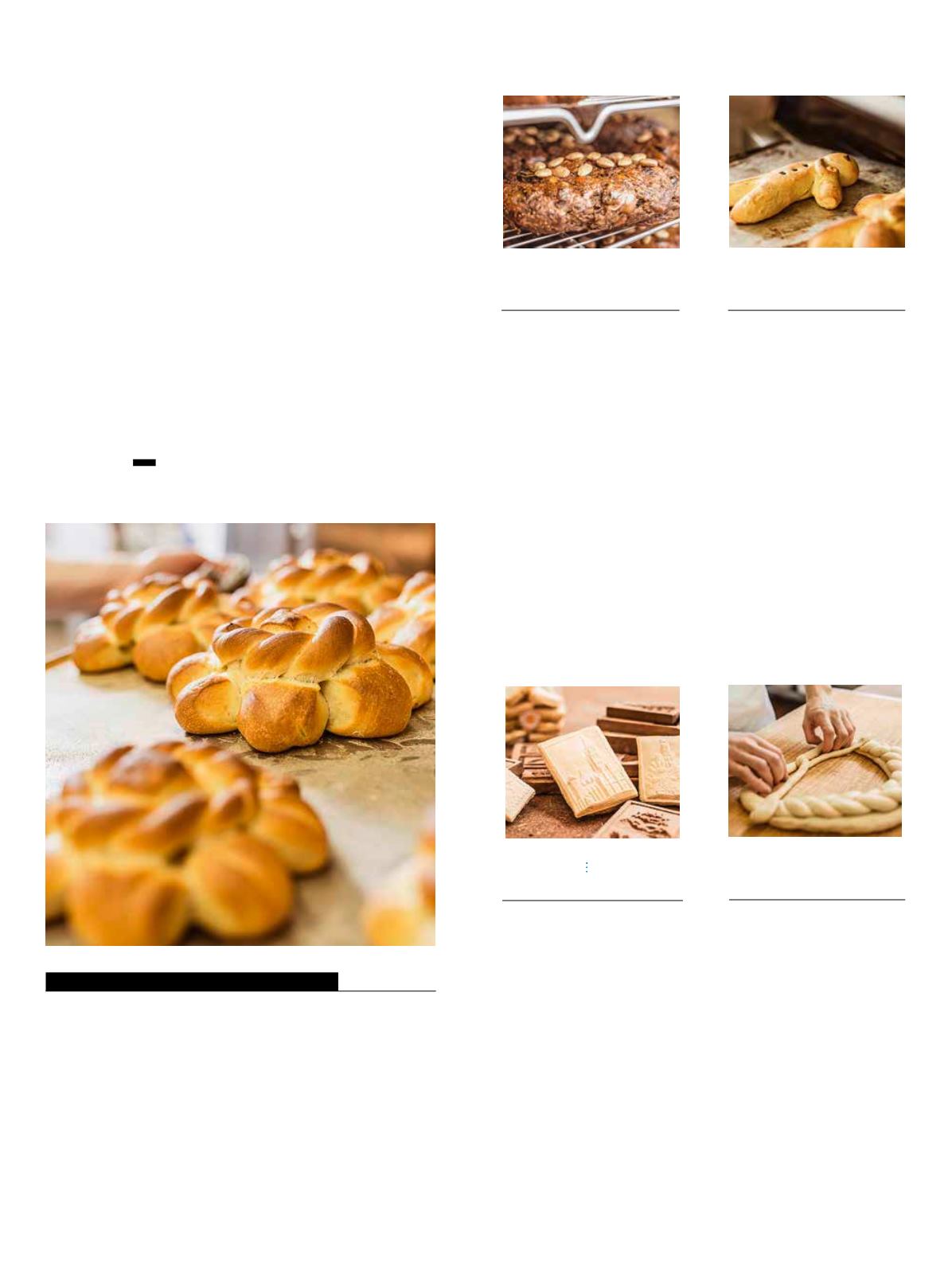

Ihr intensiver Anisgeschmack

macht sie zu einem einzigartigen

Adventsgebäck. So hübsch die

vor allem im schwäbisch-alleman-

nischen Raum verbreiteten Plätz-

chen anzusehen sind, so besonders

ist auch ihre Herstellung: Der Teig

wird in meist hölzerne Formen

gepresst, in die ein Bild geschnitzt

wurde. Mit etwas Zeit, Geduld

und Fingerspitzengefühl entsteht

beim Backen, wenn die Springerle

wortwörtlich „aufspringen“, ein re-

liefartiges Bild. Springerle sind ein

Hingucker auf jedem Plätzchentel-

ler oder am Weihnachtsbaum.

GEBACKENE

KUNSTWERKE

Es ranken sich viele Sagen da-

rum, wo und wann die Reutlinger

Mutschel entstanden ist. Man-

che sagen, sie sei ein Opferbrot.

Andere wiederum sehen in dem

traditionell aus acht Zacken

bestehenden Hefegebäck eine

Nachbildung des Sterns der

Weisen aus dem Morgenland.

Und hat wirklich der Reutlinger

Bäcker Albrecht Mutschler

das Brot im 13. Jahrhundert

erfunden? Das Wort „Mutsche“

jedenfalls stammt aus dem Mit-

telalter und bedeutet „kleines

Brot“. Heute noch feiert man am

Donnerstag nach Dreikönig in

Reutlingen „Mutscheltag“. Ur-

sprünglich fand ein Preisschie-

ßen mit Mutscheln als Siegprä-

mie statt. Heute geht es ruhiger

zu – mit einem Würfelspiel.

EIN SAGENUMWOBENES GEBÄCK

Fotos: © Corinna Spitzbarth

14

SPRINGERLE,

LEBEN

HUTZELBROT

UND DAMBEDEI